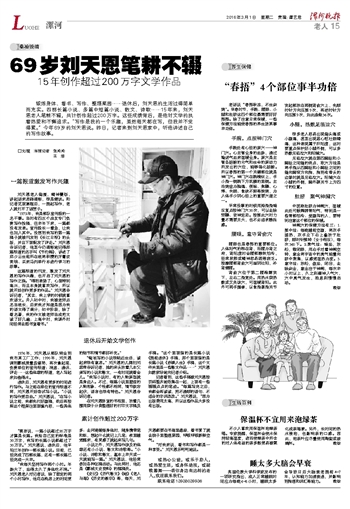

锻炼身体、看书、写作、整理菜园……退休后,刘天恩的生活过得简单而充实。四部长篇小说、多篇中短篇小说、散文、诗歌……15年来,刘天恩老人笔耕不辍,共计创作超过200万字。这些成绩背后,是他对文学的执着热爱和不懈追求。“写作是我的一个乐趣,虽然每天都在写,但我并不觉得累。”今年69岁的刘天恩说。昨日,记者来到刘天恩家中,听他讲述自己的写作故事。

□文/图 本报记者 张玲玲

王 培

一篇报道激发写作兴趣

刘天恩老人偏瘦,精神矍铄,讲起话来思路清晰,很是健谈。和记者见面寒暄后,一提起写作,老人就打开了话匣子。

“1972年,我是部队宣传股的一名干事。当时有四五个战友专门负责写作投稿,但半年下来,一篇都没有发表。宣传股长一着急,让我也加入其中。没想到我写的第一篇稿子就被刊发到《长江日报》的头版,并且下面配发了评论。”刘天恩告诉记者,他至今仍清晰地记得那篇报道的名字叫《节约箱》,讲述了邱少云生前所在班将积攒的牙膏皮卖钱、买来马列单行本进行学习的故事。

这篇报道的刊发,激发了刘天恩的写作兴趣,也开启了刘天恩的写作之旅。“得到表扬了,心里特别高兴,而且本身就喜欢写作,所以就开始创作更多的作品。”刘天恩告诉记者,“其实,我上学的时候就喜欢语文。升入初中时,我被老师点名当班长,后来我才知道是因为我的语文得了满分;初中阶段,除了看名著,我的作文被老师当成范文读了好几遍;上高中时,我课外时间经常去图书室看书。”

退休后开始文学创作

1976年,刘天恩从部队转业到我市某工厂工作;1990年,刘天恩调到郾城质量监督局,再次拿起笔,负责单位的宣传报道:消息、通讯、评论……这些体裁的报道,老人写起来如鱼得水。

退休后,刘天恩有更多的时间进行写作。与之前在单位的宣传报道不同,刘天恩开始尝试写小说。“小说的写作更自由。”刘天恩说,“在写小说之前,我都先打好腹稿,然后再按照这个框架往里面填内容,一些具体的细节和情节都好补充。”

“俺爸写的小说很贴近生活,读起来很有意思。”刘天恩的儿媳妇刘君萍告诉记者,她的床头放着几本父亲写的小说和散文,一有时间就看会儿。“我写小说时,有的人物原型就是身边人。不过,每篇小说里塑造的人物形象、个性都不相同,情节跌宕起伏,语言也很有特色。”刘天恩告诉记者。

在刘天恩卧室的书柜里,放着几摞用袋子分类整理好的打印文字稿及手稿。“这个里面装的是长篇小说《提前退休》手稿,那个里面装的是长篇小说《赤裸人生》手稿,这个文件夹里是一些散文作品……”刘天恩如数家珍地向记者介绍。

记者看到,这些手稿被刘天恩按页码整齐地收集在一起,上面有一些圈圈点点的笔迹。“每篇写完之后,我都会再读读,把不通顺的语句、不适合的字词改改。”刘天恩说,“因为出版费用太高,所以这些作品大多没有出版。

累计创作超过200万字

“莫言说,一篇小说超过20万字才算是长篇。我给自己定的标准是30万字,我写的长篇小说都超过了30万字。”刘天恩说,退休后,他平均三年创作一部长篇小说。目前,已经完成了四部长篇,还有一部长篇已经完成一大半。

“我每天坚持写作两个小时。年龄大了,坐得太久了身体吃不消。”刘天恩老人对记者说,除了固定的两个小时写作,他花在构思上的时间更多:去河堤锻炼身体时,随身携带笔和纸,想起什么就记上几笔;夜里睡觉醒来,有灵感了就起床写几句。

小说之外,刘天恩写作涉及的体裁还有小小说、散文和诗歌等。“小小说、诗歌和散文,基本上半天或一天就能写一篇。”刘天恩说,他经常参加各种征稿活动。与此同时,他还是《郾城文史资料》的撰稿员。

《史记》《历代散文》《蛙》《老人与海》《历史的教训》等,每天,刘天恩都要在书海里遨游,看书累了就去院子里整理菜园,呼吸呼吸新鲜空气。

“对我来说,看书和写作都是一种享受。”刘天恩乐呵呵地说。