“生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题。”这是莎士比亚作品《哈姆雷特》经典台词译成中文的一个版本,就像这句台词随时随地被引用一样,莎士比亚与中国几乎无缝衔接,无论精英文化还是大众娱乐,莎士比亚已成为一个象征,一个信号,一个可以把很多东西放进去的容器。

4月23日,是莎士比亚逝世400周年纪念日。为纪念莎翁逝世400周年,出版界、戏剧界早已掀起热潮。2016年,注定是一个莎士比亚年。

梁启超第一个把“Shakespeare”译成“莎士比亚”

莎士比亚进入中国100多年,其翻译、出版的历程,也足以写成厚厚的书了。莎士比亚的名字最初出现在中国是1839年,它出现在林则徐主持翻译的《四洲志》中。1904年,商务印书馆出版了林纾和魏易用文言文合译的英国散文家查尔斯·兰姆兄妹根据莎剧改写的《莎士比亚故事集》,名为《英国诗人吟变燕语》,并给每篇故事都取了一个古雅的传奇式题目,如《肉卷》(威尼斯商人)、《铸情》(罗密欧与朱丽叶)、《蛊征》(麦克白)、《鬼诏》(哈姆雷特)等。由于中国化的名字和引人入胜的情节,一些故事很快就广为流传。

1910年至1920年前后,新文化运动、倡导科学、民主和人文主义确立了莎士比亚在中国知识分子中的地位。梁启超和鲁迅等这一时期主要的中国知识分子,对莎士比亚如何成为西方文化的一个代表感到好奇。

也许很多人不知道,第一位把Shakespeare译成“莎士比亚”的人是梁启超,他对莎士比亚极为推崇。梁启超曾在《饮冰室诗话》中写道:“希腊诗人荷马,古代第一文豪也……近代诗家,如莎士比亚、弥尔顿等,其诗动亦数万言。伟哉!勿论文藻,即其气魄,固已夺人也。”

1922年,田汉翻译了《哈姆雷特》,中国第一次有了以完整戏剧形式、并用白话文翻译的莎士比亚作品,同时它还帮助确立了《哈姆雷特》的核心地位。另一部深受中国人喜爱的作品是《威尼斯商人》,1927年,这部作品以无声电影的形式在上海上映。

莎士比亚在中国的文坛渐渐出名,翻译的人包括曹未风、朱生豪、梁实秋、虞尔昌、方平、卞之琳、孙大雨等名家。其中,朱生豪是中国翻译莎士比亚最具代表性的人物之一,他从24岁开始翻译莎士比亚作品,先后译有喜剧、悲剧、杂剧等31种,可惜1944年,年仅32岁就英年早逝,有6个历史剧和全部诗歌没来得及翻译。他留下的31种莎剧译本,后来成为《莎士比亚全集》的经典权威译本。

“莎士比亚”甚至变成了一个形容词

以莎士比亚为核心,似乎产生了一个星系,具有无穷的吸引力。时至今日,仍有知名翻译家愿意为他前赴后继。

例如1950年由上海文化工作社出版、屠岸翻译的《莎士比亚十四行诗集》,是流传最广、影响最大的《莎士比亚十四行诗集》中译本。先后由上海文艺联合出版社(1955年)、新文艺出版社(1956年)、上海文艺出版社(1959年)、上海译文出版社(1981年)、重庆出版社(2008年)、中国对外翻译出版公司(1992年)、外语教学与研究出版社(2012年)和中央编译出版社(2015年)等多家出版社出版,但老诗人屠岸仍不断打磨,并称“这是他一辈子的工作”。

像屠岸先生这样对莎士比亚痴迷的翻译家并不止一个。例如曾于2014年8月赢得“北极光”杰出文学翻译奖的翻译家许渊冲,“把自己关在北京大学的一个小房间里,忙着翻译莎士比亚四大悲剧”,并计划在100岁生日之前完成自己独立翻译的《莎士比亚全集》。

据了解,由辜正坤担任主编的“皇家版”《莎士比亚全集》中译本也将由外研社在2016年推出。莎士比亚第一对开本诞生于1623年,是世界上第一部莎士比亚戏剧集。2007年,英国皇家莎士比亚剧团对第一对开本全面修订,这个版本对莎士比亚作品的理解和阐释,具有革命性、飞跃性的进展,被称为“皇家版”。

莎士比亚作品的版本之多,仅《莎士比亚全集》全球就有超过1300种。在英语世界中,“莎士比亚”甚至成了一个形容词,它既表示伟大的,也表示不幸的,甚至可以形容那些和莎士比亚完全无关的人与事。或许正如中国社科院文学所所长陆建德所说:“莎士比亚永远是我们‘当代人’。”

细数《莎士比亚全集》的6大版本

1978年,人民文学出版社出版了以朱生豪译稿为主体的《莎士比亚全集》,这也是内地首部外国作家的全集,它的出版被延误了长达15年。然而,正如英语谚语说的那样:Better late than never(迟做总比不做好)。

接踵而来的是莎士比亚在中国百年来最辉煌的一个时期,即上世纪80年代的“莎士比亚热”。1984年,中国莎士比亚研究会成立,为一个外国作家专门成立一个研究会,可见莎士比亚当时在中国的热度。之后,各种中译本繁不胜数,难以一一枚举。莎士比亚跨海而来,先是有名字,然后有简单的故事,再开始有人翻译剧本,然后全集出现,再有更深入的研究。说到《莎士比亚全集》,据各种资料显示,华语世界现在主要有6种《莎士比亚全集》译本:

1957年台湾世界书局出版的以朱生豪原译为主体、由已故学者虞尔昌补齐的五卷本;

1967年梁实秋在台湾出版的40册《莎士比亚全集》。梁实秋从1930年开始翻译莎士比亚作品,1936年商务印书馆首次出版了他译的莎士比亚戏剧8种;1967年,梁实秋翻译的《莎士比亚全集》由台湾远东图书公司出版;

1978年以朱生豪译本为主体(经过吴兴华、方平等校订)、由章益、黄雨石等补齐的人民文学出版社十一卷本;

1998年译林出版社出版的朱生豪翻译(裘克安、何其莘、沈林、辜正坤等校订)、索天章、孙法理、刘炳善、辜正坤补译的八卷本;

先后由河北教育出版社(2000年)、上海译文出版社(2014年)推出的诗体《莎士比亚全集》,该译本由已故翻译家方平主译,屠岸、阮珅、汪义群、张冲、吴兴华、覃学岚、屠笛等参译。

另外,如中国青年出版社的《莎士比亚戏剧朱生豪原译本全集》、新星出版社的《莎士比亚全集经典插图本》等,也各有特色。值得一提的,除全集之外,卞之琳翻译的莎士比亚四大悲剧也曾是读者热衷的译本之一。

翻译莎翁作品之不易,冷暖自知。梁实秋曾说过,他非常幸运,能把莎翁作品译完,因为他活得很长,有九十几岁,如果七十几岁去世,就译不完。

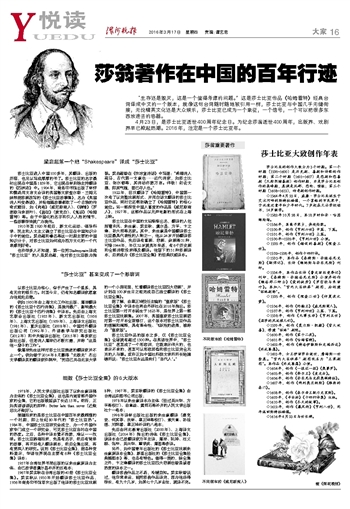

莎士比亚大致创作年表

莎士比亚的创作大致分为3个时期。第一个时期(1590~1600)是历史剧、喜剧和诗歌创作时期;第二个时期(1601~1607)是悲剧和悲喜剧(又称阴暗喜剧)创作时期,亦是莎士比亚创作的高峰期,基调是沉郁、悲怆、愤激;第三个时期(1608~1612),传奇剧创作时期。

◇1564年4月23日,威廉·莎士比亚诞生于艾汶河畔的斯特拉福镇,一个富裕的市民家中,于此度过童年和少年时代。7岁起在文法学校读书,14岁辍学。

◇1582年10月28日,其18岁时和安·哈瑟维结婚。

◇1586年,其离开家乡,奔赴伦敦。

◇1590年,创作《亨利六世》中篇、下篇。

◇1591年,创作《亨利六世》上篇。

◇1590年~1592年,《亨利六世》公演。

◇1592年,创作《错误的喜剧》《理查三世》。

◇1592~1598年,创作十四行诗。

◇1593年,其作品《泰特斯·安德洛尼克斯》《驯悍记》、长诗《维纳斯与安东尼斯》刊印。

◇1594年,其作品长诗《鲁克丽丝受辱记》刊印,《泰特斯·安德洛尼克斯》公演并创作《维洛那二绅士》《爱的徒劳》《罗密欧与朱丽叶》。其加入“宫内大臣供奉”剧团,后创建“环球剧场”。

◇1595年,创作《理查二世》《仲夏夜之梦》。

◇1596年,创作《约翰王》《威尼斯商人》。

◇1597年,创作《亨利四世》上篇、下篇。

◇1598年,创作《无事生非》《亨利五世》《温莎的风流娘儿们》。

◇1599年,创作《裘力斯·凯撒》《皆大欢喜》,修建“环球”剧院。

◇1600年,创作《第十二夜》。

◇1601年,创作《哈姆雷特》。

◇1602年,创作《特洛伊勒斯和克瑞西达》《终成眷属》。

◇1603年,女王伊丽莎白逝世,詹姆斯一世登基。“宫内大臣供奉”剧团改名为“王家剧团”。其作品《终成眷属》公演。

◇1604年,创作《一报还一报》《奥赛罗》。

◇1605年,创作《李尔王》《麦克白》。

◇1606年,创作《安东尼与克莉奥佩特拉》。

◇1607年,创作《科利奥兰纳斯》《雅典的泰门》。

◇1608年,创作《泰尔亲王配力克里斯》。

◇1609年,《辛白林》《十四行诗集》出版。

◇1610年,创作《冬天的故事》。

◇1612年,创作《暴风雨》《亨利八世》,同年返回斯特拉福镇。

◇1616年4月23日与世长辞。