5月25日凌晨,著名女作家、文学翻译家和外国文学研究家、钱钟书夫人杨绛在北京协和医院病逝,享年105岁。这位钱钟书先生口中的“最贤的妻,最才的女”,在《我们仨》的深深回忆中,终于与她的丈夫钱钟书、爱女钱瑗一家三口在天国团聚了。

成长与求学

杨绛出生于无锡一个知识分子家庭。父亲杨荫杭学养深厚,早年留日,后成为江浙闻名的大律师,做过浙江省高等审判厅厅长。1911年辛亥革命前夕,杨荫杭于美国留学归来,到北京一所法政学校教书。这年7月17日,杨绛在北京出生,父亲为她取名“季康”,小名“阿季”。父亲对杨绛特别钟爱,在父亲的引导下,她开始迷恋书里的世界,中英文的书都拿来“啃”,读书迅速成为她最大的爱好。一次父亲问她:“阿季,三天不让你看书,你怎么样?”她说:“不好过。”“一星期不让你看呢?”她答: “一星期都白活了。”说完父女会心对笑。

杨绛出生后随父母移居上海,四岁时随父母重返北京。1923年,杨绛举家迁苏州。1928年,杨绛17岁,她一心一意要报考清华大学外文系,但清华虽招收女生,但南方没有名额,杨绛只得转投苏州东吴大学。可是,杨绛念念不忘清华。1932年初,东吴大学因学潮停课,21岁的她与朋友一起北上,杨绛到清华当借读生,并开始创作,备受任课教师朱自清的欣赏,她的第一篇散文《收脚印》和第一篇小说《璐璐,不用愁!》都被他推荐至《大公报·文艺副刊》上发表。杨绛后来陪钱钟书到西方游学,她一路旁听,一路自修,坐拥书城,不时和丈夫展开读书竞赛。两人回到家时,便对坐读书,一同背诗为乐。

与钱钟书的相遇

1932年3月初,杨绛陪老朋友孙令衔去清华看望孙的表兄,这位表兄正是钱钟书。两人初见,杨绛眼中的钱钟书身着青布大褂,脚踏毛底布鞋,戴一副老式眼镜,眉宇间“蔚然而深秀”。当时两人没说一句话,但都彼此难忘。

后来,钱钟书写信给杨绛,约在工字厅相会。一见面,他的第一句话就是:“我没有订婚。”杨绛答:“我也没有男朋友。”从此两人便开始鸿雁往来。

1935年春,钱钟书获得了庚子赔款公费留学资格,那时候杨绛还没有毕业,但是考虑到老钱这位大名鼎鼎的清华才子从小生活在优裕的家庭环境中,被娇养惯了,除了读书之外,其他生活琐事一概不关心,尤其是不善于生活自理,处处得有人照顾、侍候他,所以她就决定跟他完婚,同去英国。

1935年7月,钱钟书与杨绛在苏州庙堂巷杨府举行了结婚仪式。同年夏季与丈夫同赴英国、法国留学。满腹经纶的钱钟书在生活上却笨手笨脚,学习之余,杨绛几乎揽下生活里的一切杂事,做饭制衣、翻墙爬窗,无所不能。台灯弄坏了“不要紧”、墨水染了桌布“不要紧”、颧骨生疔了“不要紧”,什么事都没让钱钟书操心,杨绛的“不要紧”伴随钱钟书一生。

多年后,读到英国传记作家概括最理想婚姻“我见到她之前,从未想到要结婚;我娶了她几十年,从未后悔娶她;也未想过要娶别的女人”时,杨绛把它念给钱钟书听,他当即回道,“我和他一样”,杨绛回道“我也一样。”

在英国,他们的女儿钱媛出生。

杨绛与《围城》

1937年,上海沦陷,第二年,两人携女回国。钱钟书在清华谋得一教职,到昆明的西南联大上课,而杨绛留在上海,历任上海震旦女子文理学院外语系教授、清华大学西语系教授。

从昆明回到上海之后,钱钟书打算写《围城》,杨绛甘做“灶下婢”,辅佐夫君全力搞创作。钱钟书的小说《围城》被搬上荧幕前,导演黄蜀芹曾专门来征询夫妇俩的意见。杨绛边读剧本,边逐段写出修改意见。电视剧果然名声大噪,一时在全国掀起热潮,而出现在每集片头的那段著名的旁白——“围在城里的想逃出来,城外的人想冲出去。对婚姻也罢,职业也罢。人生的愿望大都如此。”被无数人时常引用,实际上就出自杨绛之手,她可谓是最懂《围城》的人。

闲时,她尝试写了部四幕剧《称心如意》,一鸣惊人,她所署的笔名“杨绛”也就此叫开。1943年、1944年,署名为“杨绛”的剧本《称心如意》《弄假成真》《游戏人间》等相继在上海公演。《称心如意》历时长达六十多年,2014年依然还在舞台上公演。

钱家与林徽因家的猫咪打架,钱钟书拿起木棍要为自家猫咪助威,杨绛连忙劝止,她说林的猫是她们家“爱的焦点”,打猫得看主人面。杨绛的沉稳周到,是痴气十足的钱钟书与外界打交道的一道润滑剂,也是他成就事业的最有力支持。1946年初,在短篇小说集《人·兽·鬼》自留的样书上,钱钟书为妻子写下这样无匹的情话:“赠予杨季康,绝无仅有的结合了各不相容的三者:妻子、情人、朋友。”

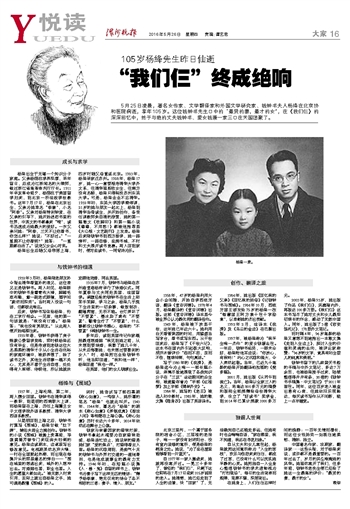

杨绛一家。

创作、翻译之旅

1958年,47岁的杨绛利用大会小会间隙,开始自学西班牙语,翻译《堂吉诃德》。1978年4月,杨绛翻译的《堂吉诃德》出版。这部《堂吉诃德》译本至今被业界公认为最优秀的翻译佳作。

1969年,杨绛被下放至干校,这年她已年近六十。她利用白天看管菜园的时间,用膝盖当写字台,看书或写东西。从干校回来后,杨绛写了《干校六记》,这本书在国内外引起极大反响,胡乔木曾评价“怨而不怒,哀而不伤,缠绵悱恻,句句真话。”

写于1980年的《洗澡》,是杨绛迄今为止唯一一部长篇小说,淋漓尽致地展现了各类知识分子在“三反”运动期间的众生相,被施蛰存誉为“半部《红楼梦》加上半部《儒林外史》”。

1984年,她写的《老王》被选入初中教材。1985年,她的散文集《隐身衣》出版了英语译本。

1986年,她出版《回忆我的父亲》《回忆我的姑母》《记钱钟书与围城》。1986年10月,西班牙国王颁发给75岁的杨绛一枚“智慧国王阿方索十世十字勋章”,以表彰她的杰出贡献。

1992年2月,法译本《洗澡》及《乌云的金边》在巴黎出版。

1997年,被杨绛称为“我平生唯一杰作”的爱女钱瑗去世。一年后,钱钟书临终,一眼未合好,杨绛附他耳边说:“你放心,有我呐!”内心之沉稳和强大,令人肃然起敬。当年,已近九十高龄的杨绛开始翻译柏拉图的《斐多篇》。

2001月,她出版《从丙午到流亡》。当年,杨绛以全家三人的名义,将高达800多万元的稿费和版税全部捐赠给母校清华大学,设立了“好读书”奖学金,到2014年已累计捐款1000多万元。

2003年,杨绛93岁,她出版了作品《我们仨》,风靡海内外,再版达100多万册。《我们仨》这本书写尽了她对丈夫和女儿最深切绵长的怀念,感动了无数中国人。同年,她出版了3卷《容安馆札记》,178册外文笔记。

而时隔4年,96岁高龄的杨绛又意想不到地推出一本散文集《走到人生边上》,探讨人生的价值和灵魂的去向,被评论家称赞:“96岁的文字,竟具有初生婴儿的纯真和美丽。”

钱钟书留下的几麻袋天书般的手稿与中外文笔记,多达7万余页,也被杨绛接手过来,陆续整理得井井有条,20卷的《钱钟书手稿集·中文笔记》于2011年面世。同年,这位百岁老人被查出患有心衰,但她依旧乐观豁达,每天读书写作从不间断,晚上一点半睡觉。

独留人世间

北京三里河,一个属于国务院的宿舍小区,三层楼的老房子,唯一一家没有封闭阳台、没有室内装修的寓所,便是杨绛的栖身之处。她说,“为了坐在屋里能够看到一片蓝天”。

自1977年一家人搬进来,她就再没离开过。一晃三十多年了,曾经的“我们仨”,只剩下这位即将在7月17日迎来105岁诞辰的老人。她清楚,她已经走到了人生的边缘,快“回家”了,无法确知自己还能走多远,但她有时也会喃喃自语,“家在哪里,我不知道,我还在寻觅归途。”

自从丈夫和女儿离世起,杨绛就把这间寓所称为“人生的客栈”,欢乐与伤悲来来往往,都成了过客,已没有什么可以扰乱她平静的心灵。她把独自一人全身心整理钱钟书的学术遗物视为“打扫现场”,每日的生活简单而规律,笔耕不辍,深居简出。

在她身上,人们往往忘掉时间的残酷:一百年无情而漫长,而这位女性始终一如既往地柔韧、清朗、独立。

中国著名作家、戏剧家、翻译家……这些头衔,对于杨绛来说,或许都不是最重要的。一百年过去了,岁月的风尘难掩她的风华。她虽然离开了我们,但多年前,钱钟书老先生便已经给了她这一生最高的评价:“最贤的妻,最才的女”。

晚综