□文/图 本报记者 张晓甫

一盘石磨,磨出清白醇香的人间美味;祖孙三代,数十载情系豆腐手艺传承。

崔春宇,50多岁,舞阳县吴城镇崔庄村人,三代以磨豆腐为生。

2016年3月份,崔春宇一家搬迁到了孟庙镇五里岗村,租下了三间房屋,开始磨豆腐。凌晨4点,崔春宇一家就起床了,在简单的洗涮和早餐后,便开始张罗一天的生意。冲洗泡好的黄豆、准备劈柴……在昏黄的灯光下,每个家庭成员有条不紊地忙着自己的事情。

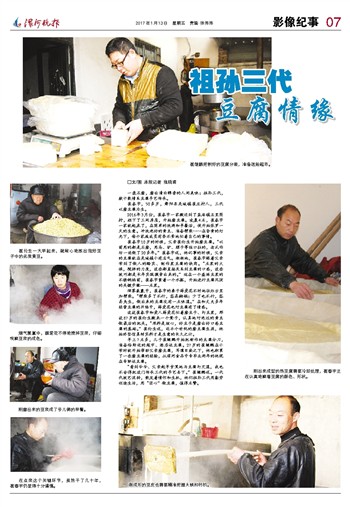

崔春宇10岁的时候,父亲崔伦生开始磨豆腐。“以前用的都是石磨,用马、驴、骡子等牲口拉的,老式作坊一连做了20多年。”崔春宇说,他记事的时候,父亲的豆腐就在吴城镇小有名气。渐渐地,崔春宇跟着父亲学到了做人的踏实、制作浆豆腐的诀窍。“点浆的火候,搅拌的力度,这些都直接关系到豆腐的口感,这些技巧都是长年实践摸索出来的。”站在一个盛满豆浆的不锈钢桶前,崔春宇拿着一个水瓢,开始进行豆腐沉淀的关键步骤——点浆。

烟雾氤氲中,崔春宇的妻子薛爱花不时地往灶台里加劈柴。“劈柴多了不行,容易糊锅;少了也不行,容易夹生,做出来的豆腐没有一点味道。”在和丈夫多年经营豆腐的历练中,薛爱花也对豆腐有了情感。

这边崔春宇和爱人薛爱花忙着磨豆子、打豆浆,那边87岁的崔伦生搬来一个凳子,认真地对泡过的黄豆做最后的把关。“原料是核心,好豆子是磨出好口感豆腐的基础。”崔伦生说,近半个世纪的磨豆腐生涯,他始终坚信真材实料才是生意的长久之计。

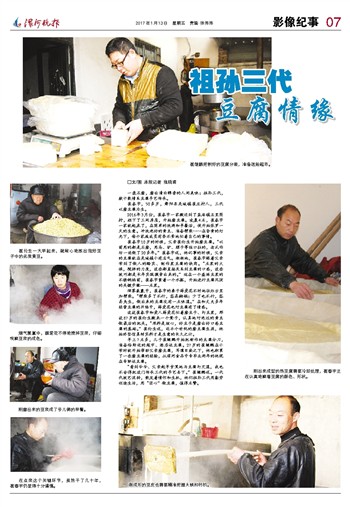

早上7点多,儿子崔继鹏开始把新作的豆腐分刀,准备给附近的超市、酒店送豆腐。27岁的崔继鹏在小学时就开始帮助父亲磨豆腐,耳濡目染之下,他也积累了一些磨豆腐的经验,从漯河食品中专毕业两年的他现在专职送豆腐。

“看到爷爷、父亲起早贪黑地与豆腐打交道,我也不舍得把这门传承三代的手艺丢下。”崔继鹏说。一代代技艺流转,散发着情怀和生机,他们祖孙三代用勤劳创造生活,用“匠心”做豆腐,值得点赞。