□文/图 本报记者 王 辉

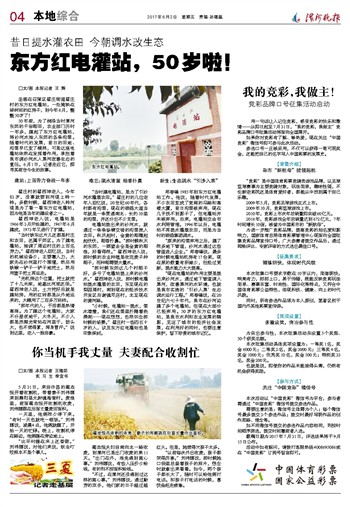

坐落在召陵区翟庄街道翟庄村的东方红电灌站,一处掩映在绿树间的红房子,到今年6月,整整50岁了!

50年前,为了润泽当时漯河东郊的千亩稻田,农业部门历时一年多,建起了东方红电灌站,将沙河水抽入东郊的各条沟渠。随着时代的发展,昔日的田地、沟渠早已变了模样,可是这座电灌站依然在发挥着作用,承担着我市调沙河水入黑河改善生态的重任。6月1日,记者走近它,探寻其前世今生的故事。

建站:上百劳力奋战一年多

翟庄村的翟西坤老人,今年83岁,没事就要到河堤上转一转。多数时候,翟西坤老人转河堤是为了看一看东方红电灌站,因为他是当年的建设者之一。

翟西坤老人说,电灌站是1966年3月开始建的,1967年6月建成,1973年又进行了扩建。

“当时铁东这片儿还都是村庄和农田,还属于郊区。为了建电灌站,抽调了周边村庄的上百名劳力。”翟西坤老人回忆说,当时的机械设备少,主要靠人力,大家先在沙河里打个围堰,然后用铁锹一铲子一铲子地挖土,然后用筐子把土再运走。

“光机房这个位置,挖土就挖了十几米深,地基比河底还低。”翟西坤老人说,土方挖好后就是建站房,用的红砖都是从外地运来的,大概用了二百多万块砖。

“那年代的人,干活都是热情高涨。为了建这个电灌站,大家不分昼夜地干,大冬天,不少人都是赤脚光背站在河里干,劲头大,也不觉得累,浑身冒汗。”说到这里,老人一脸自豪。

难忘:渠水清澈 稻香扑鼻

“当时建电灌站,是为了引沙河水灌溉农田。”翟庄村的几位老年人回忆说,20世纪60年代,各村都有沟渠,现在的银鸽大道当年就是一条贯通南北、长约10里的沟渠,并还分出不少支渠。

电灌站提出来的沙河水,就通过一条条纵横交错的沟渠流入农田。秋风起时,金黄的稻穗起起伏伏,稻香扑鼻。“那时候秋天的东郊,一眼望去全是金黄的稻浪,好看得很。”翟西坤老人说,那时候的农业种植是收完麦子种稻子,而种稻需要大量水。

“那时候东郊这几个村稻子好,多亏了电灌站提上来的沙河水。”翟西坤老人说,那时候电灌站提水灌溉的农田,东至现在的梨园周村,南到现在的经济技术开发区后谢镇邓店村,北至现在的黄河路。

“小时候,电灌站一提水,渠水清澈,我们还在渠里扑腾着洗澡呢……现在想想,也很怀念那时候的场景。”翟庄村一些四五十岁的人,谈及东方红电灌站也是印象深刻。

新生:生态调水 “引沙入黑”

郑春锋1985年到东方红电灌站工作。他说,随着时代发展,不少农田变成了宽阔的马路和高楼大厦,昔日沟渠被弃用,现在几乎找不到影子了,但电灌站并未被弃用。后来,电灌站交由市水利局管理。1996年以后,电灌站不再提水灌溉农田,而是为当时的银鸽集团调水。

“原来的沟渠弃用之后,建了很多地下管道,沙河水通过这些管道进入企业。”郑春锋说,最多的时候电灌站机房有17台泵,现在泵的数量有所减少,但经过更新,提水能力大大提高。

“现在电灌站的作用主要是提出来沙河水,通过地下管道调入黑河,改善黑河的水环境,也就是我市实施的‘引沙入黑’生态调水运行工程。”郑春锋说,在20世纪六七十年代,我市在沙河边建了多个电灌站,但现在大部分已经弃用。50岁的东方红电灌站,是我市水利和农业发展的缩影,见证了城市的经济社会发展,在利用好的同时,也要注意保护,留下珍贵的城市记忆。