既然有爱好和梦想,就要坚持下去。61岁的徐国欣退休后,每天都为自己的爱好而忙碌,在乐器和戏曲中充实地度过每一天。

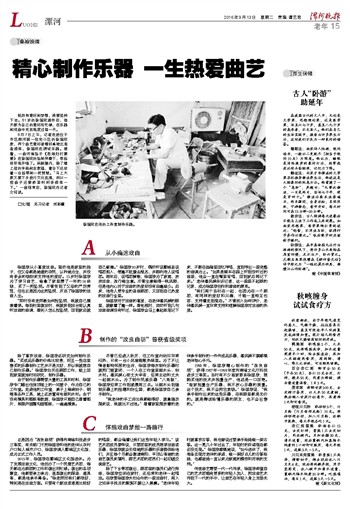

9月7日上午,记者走进位于市区颍河路一住宅小区的徐国欣家,两个曲艺爱好者摆好桌椅正准备排练,徐国欣在调试乐器。接着,一曲河南坠子《恶媳妇打婆婆》在徐国欣的坠胡伴奏下,悠扬动听地开唱了。环顾屋内,除了墙上挂的字画和全家福,窗台下还放置一台扬琴和一把琵琶。“马上大家又要下乡进行文化巡演,所以一些曲子还要抓紧时间多排练一下。”一曲结束后,徐国欣向记者介绍说。

□文/图 见习记者 刘彩霞

徐国欣在他的工作室制作乐器。

A

从小痴迷戏曲

徐国欣从小喜爱戏曲。虽然他是家里的独子,但父母都是地道的农民,以种地为生,并没有多余的钱财来支持他的爱好。15岁时徐国欣为了学习曲艺,偷拿了家里攒了一年的16块钱,买了一把坠胡。尽管受到了父母的严厉责骂,但也正是因为这把坠胡,开启了徐国欣的戏曲人生。

“那时没有老师教如何拉坠胡,我就自己摸索着学。每到村里演戏时,我就挤到戏台前认真听戏曲的曲调,看别人怎么拉坠胡,回到家后就自己琢磨。”徐国欣20岁时,偶然听说郾城县说唱团招人,便毫不犹豫去报名,并顺利考入说唱团。两年后,说唱团解散,徐国欣为了家庭,放弃戏曲,改行做生意。尽管生意做得一帆风顺,但是他内心对于戏曲的热爱却没有丝毫减少。后来,他考入更专业的县曲剧团,又回到自己热爱的戏曲行业里。

徐国欣对于戏曲的喜爱,在老伴潘风娥的眼里,就像着了魔一样。看电视时,突然听到几句戏曲曲调没有听过,徐国欣会马上拿起纸笔记下来,不断在脑海里回忆哼唱,直到哼出一段完整的曲调为止。“如果是骑车在路上听到没听过的曲段,他会一直在嘴里背唱,回到家后再记下来。”老伴潘风娥告诉记者,这一段段不起眼的记录,成为徐国欣创作和谱曲的源泉。

“我们两个当初在一起,也因为在一个剧团,有同样的爱好和兴趣,才能一直相互包容、支持着走到现在。”不管别人如何评价,老伴潘风娥一直非常支持和理解徐国欣对戏曲的热爱。

B

制作的“改良曲胡”曾获省级奖项

除了喜欢戏曲,徐国欣还研究如何制作乐器。“买成品乐器的价格比较贵,而且一些店里售买的乐器制作工艺并不是太好,所以我就想自己制作乐器。”徐国欣白天在剧团工作,晚上回到家里就抽时间研究、制作乐器。

由于制作乐器需要大量的工具和材料,徐国欣专门腾出住房顶楼上的一间屋子,作为自己的工作室。走进他的工作室,桌子上堆满刨子、钢锉等各种工具,地上还放置有电锯和木材。由于没有模具和图纸等数据,徐国欣只能自己看着图片,照葫芦画瓢勾画图纸,一遍遍摸索。

尽管已经进入秋天,但工作室内依旧非常闷热,只有一台小风扇能散热降温。为了不让噪音影响邻居的生活,徐国欣每次制作乐器时就把门窗紧闭,一个人在工作室里锯木头、刨木材。潘风娥心疼丈夫辛苦,经常主动和丈夫一起锯木头。为了制作民族乐器“八角鼓”,徐国欣经常工作到凌晨两三点。从锯木头到缝制乐器上的挂穗和防尘袋,都是徐国欣自己亲手制作。

“我老伴的手工活比我都做得好,就拿缝衣服来说,我就比不过他。”看着家里摆放着的老伴亲手制作的一件件成品乐器,潘风娥不禁感慨老伴细心手巧。

1988年,徐国欣精心制作的“改良曲胡”,获得1987年~1988年度河南省文化厅科技进步三等奖。当时有不少商家联系徐国欣,想购买他的技术并批量生产,他总是一口回绝。“商家批量生产乐器,我不放心乐器的质量。这个技术,我不会把它卖钱。”徐国欣说,“我亲手制作出来的这些乐器,在我眼里都是无价的。就是赠送给懂乐器的朋友,也不会出售的。”

C

怀揣戏曲梦想一路前行

正是因为“改良曲胡”获得河南省科技进步三等奖,有关部门才把徐国欣和他的老伴从农村户口转入城市户口,徐国欣调入郾城区文化馆,成为正式工作人员。

2015年,徐国欣在郾城区文化馆退休。为了发展戏曲文化,他创办了一个民营艺术团,每天都在为剧团的工作和演出而忙碌。演出的各项事宜,他都要亲力亲为,甚至演出的服装、道具等,都是他亲手筹备。“徐老师对我们都很好,特别是在戏曲方面。只要有个新戏或者是比较好的唱段,都会催着让我们这些年轻人学习。”该艺术团成员姜华说,只要团里的成员想学戏曲或乐器,徐国欣就会无偿地把乐器和乐谱提供给他们,并且每个月都会邀请南阳、平顶山等地的老曲艺演员来漯河,跟艺术团的团员们一起切磋交流曲艺。

除了下乡带团演出,跟团里的演员们进行排练,徐国欣空闲在家时,还经常和老伴一起唱戏。在欣赏徐国欣夫妇合作的一段戏曲时,两人之间举手投足的默契不禁让人羡慕。“老伴年轻时就喜欢古筝,我也曾说过要亲手给她做一架古筝。这一晃几十年过去了,年轻时的许诺现在都还没兑现。”徐国欣感慨地说,“如今退休了,我准备实现对老伴的承诺,做一架好点儿的古筝给她,也感谢她一直以来为家庭的操劳和对我的支持。”

传统曲艺需要一代一代传承,徐国欣希望自己的艺术团能有更多的年轻人加入,把戏曲艺术传到下一代的手中,让曲艺在年轻人身上发扬光大。