□郎纪山

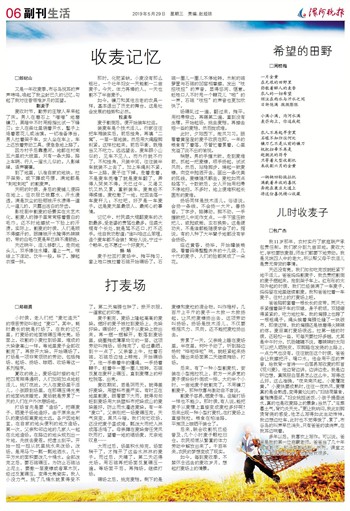

又是一年收麦季,布谷鸟悦耳的声声啼鸣,唤起了我尘封已久的记忆,勾起了我对往昔艰难岁月的回望。

割麦子

麦收时节,勤劳的庄稼人早早起了床。男人在磨石上“噌噌”地磨镰刀,黑暗中不时用拇指比试一下锋刃;女人在柴灶里烧着开水,鏊子上烙着葱花儿咸油馍。一切准备停当,男人拉着架子车,女人坐在车上,车上还放着劳动工具,便急急地上路了。

因为村子后靠澧河,地都在村南五六里的大坡里,只有一条大路,路上车辆、行人一溜水儿似的。人影绰绰,语声嚷嚷。

到了地里,认准自家的地块,拉开架势,或下蹲或弓腰,满地都是“刺啦刺啦”的割麦声。

天明的时候,身后的麦铺儿便码在地上,但衣服已被露水、汗水浸透,满是灰尘的脸颊被汗水渍得一道儿一道儿的,只露出洁白的牙齿。

影视剧中割麦的场景实在太艺术化,割麦人的脖子里常常搭着雪白的毛巾,还不时地擦拭一下脸上的汗渍。实际上,割麦的时候,人们是顾不得擦汗的,眼睛被汗水腌得热辣辣的,带的白毛巾更是早已辨不清颜色。

天近晌午,活儿够歇儿,走向地头儿,双手捧住水罐,灌上一气,喉结上下滚动,饮牛一般。毕了,撩起衣襟一抹。

那时,化肥紧缺,小麦没有那么粗壮,一个壮年妇女一天能割一二亩麦子。今天,体力再棒的人,一天也割不了半亩麦子。

如今,镰刀和其他古老的农具一样,基本退出了历史的舞台,这是社会发展的趋势和必然。

拉麦车

麦子割倒后,便开始装车拉运。

装麦车是个技术活儿。行家往往把车厢装实后,前后挂角,再填“二窝”,一层一层地装,然后用大绳蹬脚刹紧。这样拉起来,前后平衡,既稳当又不吃力。远远望去,麦车跟小山似的,见车不见人。而外行就不行了,不知挂角,只装中间,往往装半车就装不上去了,加上车绳刹不紧,车一上路,麦子往下掉。走着走着,不是麦车秃噜了就是麦车翻了,弄得人哭笑不得。天已过午,又渴又饥又热又累,重新装车,麦焦经不得揉搓,麦粒撒了一地,拉回去落一车麦秆儿;不拉吧,好歹是一车麦子。这是麦天里最烦人、最闹心的事情。

记忆中,村民裘大棍翻麦车的次数最多,受老婆的责骂也最多。但裘大棍有个长处,就是骂不还口,打不还手。他自我劝慰道:“谁叫咱这么笨哩,连个麦车都不会装!常给人说,宁过十个赖年,也不愿过一个好麦天。”

扬 场

麦子拉回打麦场中,摊平摊匀,套上牲口拽拉着石磙开始碾场了。石磙一圈儿一圈儿不停地转,木制的磙箩筐与石磙的凹窑相摩擦,发出“吱扭吱扭”的声音,显得悠闲、惬意。赶牲口人不时甩一个鞭花儿“啪”的一声,石磙“吱杻”的声音也更加欢快了。

场碾轧过一遍,翻过来,摊平,用扫帚稤边,再碾第二遍,直到没有生穗。开始起场,挑去麦秸,再搂去短一些的麦秸,然后拢成堆。

此时,夕阳西下,微风习习。眼看着黄澄澄的麦子收获在即,一年的粮食有了着落,尽管忙着累着,心里充溢了说不出的愉悦。

稍憩。男的手握木锨,走到麦堆前,抓起一把麦糠,顺手扬起,试试风向。然后,站稳脚步,端起一锨麦糠,向空中抛洒开去,画出一条优美的弧线,麦糠随风飘去,麦粒如雨点般落下。十数锨后,女人开始用扫帚不停地扫。不多时,地上便堆积起长圆形的麦堆。

扬场同样是技术活儿。俗话说,会扬一条线,不会扬一大片。善扬者,丁字步,胳膊动,脚不动,一手握锨把儿中间作支点,一手下猛压锨把儿,或抛或撇,左右换势。这是硬功夫,不是谁都能随便学会了的。据说,有的人种了大半辈子地都没有学会扬场。

临近黄昏,扬毕,开始罐装粮袋。看着码得整整齐齐的十几袋、几十代的麦子,人们的脸都笑成了一朵花。